Bruit : ce qu’il faut savoir

Le bruit est une nuisance omniprésente dans notre quotidien. Qu’il provienne du voisinage, des transports ou encore des lieux de travail, il peut rapidement devenir un facteur de stress et de fatigue. Mais ce n’est pas tout : une exposition prolongée au bruit peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé. Comprendre les sources et les impacts du bruit est essentiel pour s’en protéger efficacement.

Les bruits de voisinage sont réglementés par le Code de la santé publique. Ce code définit trois catégories :

Les bruits de comportement ou bruits domestiques occasionnés par les personnes, les divers appareils qu'elles utilisent ou les animaux dont elles ont la responsabilité (article R. 13364) ;

Les bruits d'activités issues des activités humaines professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisir (articles R. 1336-6 à R. 1336-8) ;

Les bruits provenant des chantiers (article R. 1336-10) ;

En complément de cette réglementation nationale, chaque département dispose d'un arrêté préfectoral qui instaure des règles spécifiques dont notamment des horaires de fonctionnement pour les activités professionnelles et les activités de bricolage.

Le maire est un acteur central dans la lutte contre les bruits de voisinage. En vertu de ses pouvoirs de police générale, il est garant de la tranquillité publique sur le territoire de sa commune. Il dispose également de pouvoirs de police spéciale pour les bruits pré-cités. En conséquence, les plaintes doivent être adressée au maire.

Le bruit environnemental englobe les sons issus des activités humaines comme le bruit issu :

Des transports (trafic routier, ferroviaire, aérien, les deux roues motorisés…) ;

Des installations industrielles classées ;

Des installations de production, transport et distribution d'énergie électrique (publiques ou privées) ;

Des équipements collectifs dans l'habitat ou des défauts d'isolation acoustique ;

De l'environnement de travail

Ils sont régis par des réglementations spécifiques en matière de pollution sonore et des cartes de bruit disponibles sur des plateformes comme Bruit.fr permettent d’identifier les zones les plus touchées.

Les lieux diffusant des sons amplifiés peuvent être à l’origine de risque pour l’audition du public et de nuisances pour les riverains.

Ce type d’activité est soumise à une réglementation spécifique du code de l’environnement (Articles R571-25 à R571-28), dont le contrôle des dispositions relève du préfet de département qui délègue cette mission à l’ARS.

La législation impose désormais :

De respecter un niveau sonore maximal de 102 dB(A) pour les lieux publics diffusant de la musique amplifiée, ainsi que des mesures de prévention comme la mise à disposition de protections auditives, l’information des spectateurs et des zones de repos auditif dans les festivals (Code la santé publique).

De faire réaliser et de maintenir à jour une étude de l’impact des nuisances sonores et la mise en œuvre des prescriptions – respecter les niveaux maximums d’émergences dans le voisinage (code de l’environnement).

Bruit : quels sont les risques pour la santé ?

Les différents types de bruit peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé, tant physique que mentale.

L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, comme dans les environnements professionnels bruyants, peut entraîner des troubles auditifs irréversibles, tels que la perte auditive ou les acouphènes.

Au-delà des effets auditifs, le bruit est également un facteur de stress important, contribuant à des problèmes de santé cardiovasculaire, comme l'hypertension ou les maladies cardiaques. Sur le plan mental, les nuisances sonores, notamment sociales ou domestiques, peuvent perturber le sommeil, engendrer de l'irritabilité, réduire la concentration et nuire à la qualité de vie globale. Les bruits environnementaux, comme le trafic ou les travaux publics, affectent également les populations exposées, augmentant le risque de fatigue chronique et de troubles de l'humeur. Ces impacts, souvent cumulatifs, soulignent l'importance d'une gestion efficace des nuisances sonores pour protéger la santé et le bien-être des individus.

Les risques liés à la musique amplifiée

L’exposition prolongée ou répétée à la musique amplifiée, fréquente dans les concerts, discothèques, festivals ou lors de l'utilisation d'écouteurs à volume élevé, présente des risques spécifiques pour la santé auditive et globale.

À court terme, un volume sonore trop élevé peut provoquer une fatigue auditive, caractérisée par une diminution temporaire de l’acuité auditive ou une sensation d’oreilles "cotonneuses". À long terme, ces expositions peuvent causer des dommages irréversibles, notamment des acouphènes (sifflements ou bourdonnements permanents) et une perte auditive due à la destruction progressive des cellules ciliées de l’oreille interne, qui ne se régénèrent pas.

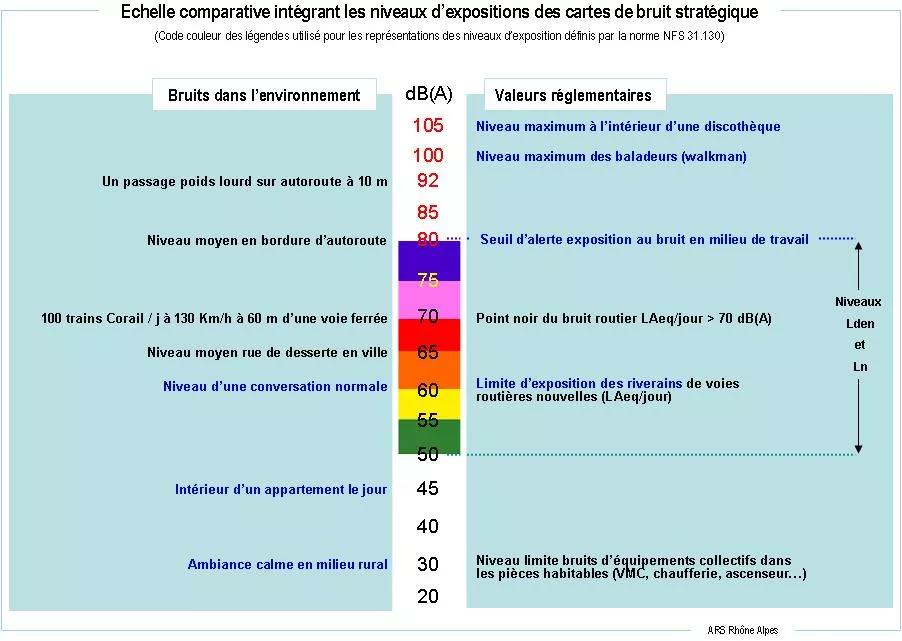

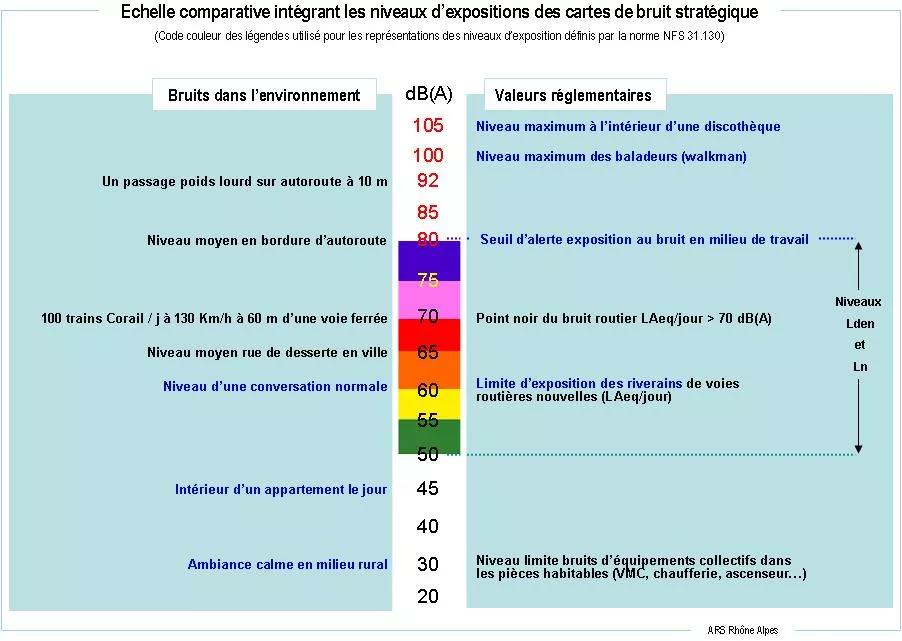

Au-delà des troubles auditifs, la musique amplifiée peut avoir des effets sur le bien-être général. L’exposition prolongée à des sons très forts est associée à une augmentation du stress, des troubles du sommeil et de la concentration, particulièrement si ces nuisances se produisent de manière nocturne ou répétée. Ces impacts sont aggravés lorsque l’intensité sonore dépasse les seuils recommandés, souvent supérieurs à 85 décibels (dB), et peuvent rapidement atteindre des niveaux critiques de 100 dB à 120 dB, fréquemment enregistrés dans des événements musicaux.

Bruit : conseils à appliquer pour se protéger

La protection contre les nuisances sonores, qu’elles soient professionnelles, sociales, domestiques, environnementales ou liées à la musique amplifiée, est essentielle pour préserver notre santé et notre bien-être. Bien que chaque type de bruit présente des spécificités, des conseils généraux s’appliquent à toutes les situations. Limiter le temps d’exposition, réduire le volume sonore lorsque cela est possible et privilégier des moments de silence sont des mesures universelles pour protéger son audition. Porter des protections auditives adaptées, surveiller régulièrement son état auditif et aménager son environnement avec des solutions isolantes ou absorbantes sont également des pratiques clés pour minimiser les effets du bruit sur la santé. Ces précautions constituent une base solide pour aborder ensuite des recommandations spécifiques à chaque type de bruit, adaptées aux contextes particuliers d'exposition.

Réduire l'impact des bruits amplifiés (musique et écouteurs)

Régler le volume raisonnablement : Ne pas dépasser 60 % du volume maximal lors de l’utilisation d’écouteurs ou d’un casque (ou inférieur à inférieur à 80 dB)

Privilégier les casques avec réduction de bruit : Ils permettent de réduire les bruits ambiants, limitant le besoin d’augmenter le volume.

Limiter la durée d’écoute : Appliquer la règle des 60/60 : pas plus de 60 % du volume pendant 60 minutes consécutives sans pause.

Utiliser des protections auditives en concert ou en boîte de nuit : Porter des bouchons spécifiques pour la musique, qui filtrent les fréquences nuisibles tout en conservant une bonne qualité sonore.

Prendre des pauses auditives : S’éloigner des sources sonores intenses toutes les 30 minutes pour permettre aux oreilles de se reposer.

Réduire l'impact des bruits sociaux

Limiter les niveaux sonores : Lors de fêtes ou d’événements, respecter les limites de bruit imposées (généralement 85 dB) et ajuster le volume sonore des équipements de sonorisation.

Respecter les horaires réglementés : Éviter les activités bruyantes en dehors des heures autorisées, souvent entre 22 h et 7 h.

Communiquer avec le voisinage : Prévenir à l’avance en cas d’événement exceptionnel et proposer des solutions pour limiter les désagréments, comme la fermeture des fenêtres.

Utiliser des équipements de diffusion adaptés : Préférer des enceintes bien positionnées, évitant ainsi de devoir augmenter excessivement le volume.

Réduire l’impact des bruits domestiques

Amortir les vibrations : Installer des tapis, des coussins ou des patins en caoutchouc sous les appareils électroménagers pour réduire la propagation des vibrations.

Choisir des appareils silencieux : Lors de l’achat, privilégier les modèles certifiés pour leur faible niveau sonore.

Isoler son logement : Ajouter des matériaux isolants comme des doubles vitrages, des joints d’étanchéité ou des cloisons acoustiques. Ces équipements réduisent considérablement les nuisances sonores extérieures

Gérer les bruits d’animaux : Si un animal, comme un chien, provoque des nuisances, travailler sur son éducation ou envisager des solutions spécifiques (calmants naturels, aménagement de l’espace).

Réduire l’impact des bruits environnementaux

Créer un espace calme : Installer des fenêtres insonorisées, des rideaux épais ou des barrières végétales pour se protéger des bruits extérieurs, comme le trafic.

Planifier son habitat : Lorsque cela est possible, choisir un logement éloigné des grandes voies de circulation ou des zones industrielles.

Utiliser des protections auditives : Dans des environnements bruyants temporaires, comme près d’un chantier ou lors d’un événement en extérieur, porter des bouchons d’oreilles.