Exposition au plomb et saturnisme : ce qu’il faut savoir

Le plomb est naturellement présent dans notre environnement quotidien. Il existe des situations de sur-exposition liées à notre habitat, notre mode de vie, nos activités professionnelles et de loisirs, notre culture.

Parmi elles, on peut lister les sources liées à notre environnement et lieu de vie (logements anciens et parties communes, quartier à proximité d'un ancien site industriel ou minier, aires de jeux ou jardins familiaux à proximité d'une zone contaminée etc.) ou à notre alimentation (produits issus d'une culture exposée au plomb).

Certaines activités de la vie quotidienne peuvent aussi nous exposer au plomb : activités professionnelles (notamment industrie-artisanat, bâtiments et travaux publics) ou de loisirs (poterie avec émaux, travail sur vitraux, chasse, tir sportif, pêche…).

Où peut-on trouver du plomb dans les logements anciens ?

Les peintures :

Jusqu’en 1949, les peintures à base de plomb étaient courantes et largement utilisées pour leur durabilité.

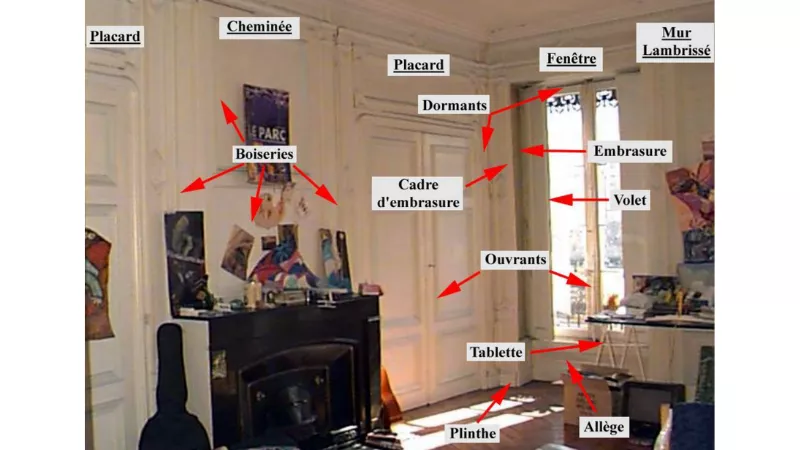

On peut retrouver du plomb notamment sur :

Les surfaces et éléments en bois, les surfaces murales et plafonds

Les peintures présentes sur les canalisations et les cadres de cheminées

Les rambardes dans les escaliers des parties communes ou sur les garde-corps et les volets des fenêtres

Lorsque ces peintures s’écaillent ou se dégradent en raison de leur vétusté, de grattages ou de travaux, elles libèrent des particules de plomb dans l’air ou sous forme de poussière qui peuvent être inhalées ou ingérées.

Du fait de son interdiction déjà ancienne, la peinture d'origine contenant du plomb à l'intérieur des logements a généralement été recouverte et se trouve en sous-couche des revêtements apparents (peinture, papier peint, tissu, toile, etc.), voire doublage de divers types.

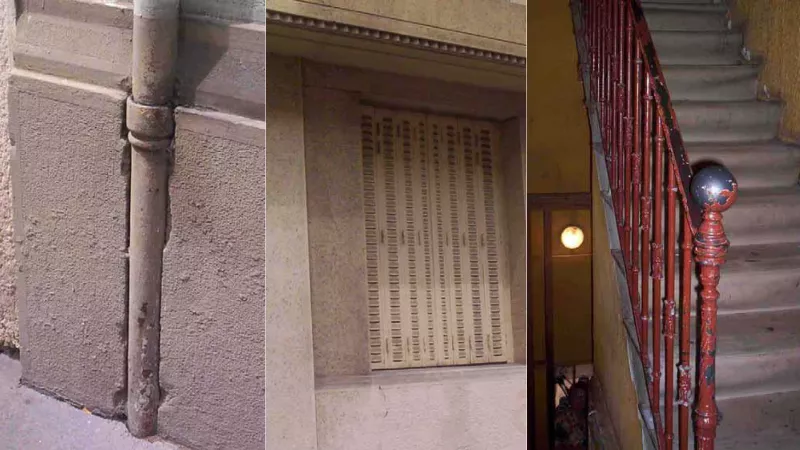

Les canalisations

Les tuyaux en plomb, utilisés dans les habitations anciennes construites avant 1995, peuvent contaminer l’eau potable par la dissolution du plomb dans les canalisations sous l’effet de la température, de son pH (calcaire) ou la stagnation de l’eau.

Couleur : elles sont généralement de couleur gris terne ou argentée. Lorsque vous les grattez légèrement avec un objet métallique, elles deviennent brillantes.

Aspect : elles ont souvent une surface lisse, sans raccords vissés (les joints sont soudés ou fusionnés).

Souplesse : contrairement aux tuyaux en cuivre ou en PVC, les canalisations en plomb sont légèrement malléables. Si vous les pincez ou les essayez de plier, elles peuvent se déformer.

Les sols et structures

Les revêtements ou éléments en contact avec des peintures anciennes ou contaminés par des travaux passés.

En France, plusieurs réglementations encadrent l’utilisation du plomb pour protéger la santé des occupants et réduire les risques d’exposition, notamment liés aux peintures et aux matériaux de construction.

Interdiction des peintures au plomb

Depuis 1949, l’utilisation de peintures contenant du plomb est strictement interdite dans tous les bâtiments à usage d’habitation et autres locaux.

Les peintures utilisées avant cette date peuvent toujours être présentes dans les logements anciens, en particulier si elles n’ont pas été remplacées ou recouvertes.

Les peintures sont considérées dangereuses si leur concentration en plomb dépasse 1 mg/cm².

Interdiction du "minium de plomb"

En 1995, l’utilisation de "minium de plomb" (pigments à base de plomb utilisés dans certaines peintures ou sous-couches anticorrosion) a été formellement interdite en France. Cette mesure vise à éliminer tout risque de contamination par des produits récents contenant du plomb.

Dans ces logements anciens, les propriétaires sont tenus de faire réaliser obligatoirement un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) lors de la vente ou la mise en location du logement ou avant des travaux susceptibles de dégrader les surfaces contenant du plomb.

Le CREP identifie les concentrations de plomb dans les peintures et évalue leur état de conservation. Il est réalisé par un diagnostiqueur certifié. Si le CREP met en évidence des peintures au plomb dégradées, le propriétaire est tenu d’entreprendre des travaux pour sécuriser ou éliminer ces sources de plomb.

Interdictions en matière de canalisation

Depuis 1995, l’utilisation du plomb dans les canalisations est interdite en France. Depuis 2013, la teneur maximale en plomb dans l’eau potable est fixée à 10 µg/L (microgrammes par litre). Si cette limite est dépassée, des travaux de remplacement des tuyaux peuvent être exigés.

Exposition au plomb et saturnisme : quels sont les risques pour la santé ?

L’intoxication au plomb, également appelée saturnisme, représente un danger majeur pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et le foetus, car ces populations sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques de ce métal lourd.

Chez les enfants, le plomb peut entraîner des retards de développement, des troubles cognitifs ou de l’attention (difficultés d’apprentissage, baisse du QI), des problèmes de comportement (hyperactivité, troubles de l’attention) et des retards de croissance. Des symptômes physiques, comme une anémie, des douleurs abdominales, une fatigue persistante ou une perte d’appétit, peuvent également apparaître. Une intoxication saturnine importante peut conduire à des séquelles neurologiques irréversibles.

Les femmes enceintes, quant à elles, risquent de transmettre le plomb à leur fœtus, car le plomb traverse facilement le placenta. Cela peut causer des complications graves : retard de croissance intra-utérin, troubles neurologiques irréversibles chez le bébé, naissances prématurées ou même des fausses couches. Il est important de noter que la plombémie est similaire chez la femme enceinte et le fœtus.

Chez les autres adultes, les risques pour la santé existent également (hypertension, troubles rénaux, douleurs articulaires ou musculaires) mais en cas d’exposition au plomb à des teneurs plus importantes.

Les effets du plomb sont parfois trompeurs, car un saturnisme chronique peut survenir sans symptômes visibles immédiats. Un dépistage précoce, par un test de plombémie (analyse du plomb dans le sang), est essentiel pour limiter les conséquences sur la santé et prévenir toute exposition supplémentaire.

Vous habitez un immeuble ancien (avant 1975 et surtout avant 1949) avec des peintures dégradées : conseils à appliquer pour se protéger

Retrouvez la liste des bons réflexes à suivre pour vous protéger d'une exposition au plomb dans un logement ancien.

Repérez les zones de votre logement où le plomb est présent (de manière dégradée ou non).

Si vous habitez un logement construit avant 1949, un CREP doit forcément avoir été joint à tout acte de vente ou contrat de location signés après le 12 août 2008 (s’il ne l’a pas été, demandez-le au propriétaire ou au syndic de copropriété).

Ce document permet d’évaluer si du plomb est présent dans votre logement et le niveau de dégradation nécessitant la réalisation de travaux ou l’application de mesures adaptées.

La notice d’information sur les effets et précautions à prendre, jointe au CREP, doit être lue avec attention. Pour localiser les revêtements plombés dégradés et non dégradés, il y a lieu de se référer au plan et au tableau récapitulatif des différentes classes de teneurs en plomb relevées.

Classe 0 : Absence de plomb (aucune trace détectée)

Classe 1 : Bon état (plomb détecté)

Le revêtement contenant du plomb est en bon état et ne présente pas de dégradation visible (fissures, écaillures, etc.).

Aucun risque immédiat pour la santé : il est important de surveiller régulièrement l’état du revêtement pour s’assurer qu’il ne se détériore pas avec le temps.

Aucune intervention immédiate n’est nécessaire.

Classe 2 : État dégradé modéré (plomb détecté)

Le revêtement présente des signes mineurs de dégradation (fissures légères, petits éclats ou zones d’usure), mais les risques d’exposition restent modérés.

Actions recommandées :

Réparer ou recouvrir les surfaces dégradées (encapsulation) pour éviter que le plomb ne soit libéré.

Renforcer la vigilance et l’entretien des surfaces.

Classe 3 : État dégradé sévère (plomb détecté)

Le revêtement est très dégradé (écaillement important, fissures profondes, zones dénudées), libérant des particules de plomb ou de la poussière dans l’air ou sur les surfaces.

Risque élevé d’intoxication, surtout pour les enfants et les femmes enceintes.

Actions obligatoires :

Travaux immédiats à engager par le propriétaire pour sécuriser les zones (retrait ou encapsulation par un professionnel qualifié) tout en garantissant la sécurité des occupants.

Attention, tous travaux (ponçage notamment) effectués sur des revêtements de classes 1, 2 ou 3 peuvent présenter des risques d’intoxication aigüe.

Limitez les risques d’intoxication

Lorsque vous identifiez des zones où le plomb est présent et de manière dégradée.

Recouvrez les peintures dégradées avec du papier peint, de la toile de verre ou du carrelage en fonction de l’humidité de la pièce (encapsulation)

Recouvrez les garde-corps de votre balcon s’ils sont couverts de feuilles ou plaques de plomb avec un revêtement de type caillebottis.

Nettoyez souvent les sols avec une serpillière mouillée pour limiter le développement et la circulation de poussières de plomb dans l’air de votre logement et ramassez les écailles de peinture sur les rebords et les boiseries des fenêtres avec un chiffon humide

Aérez régulièrement votre logement pour chasser l’humidité pouvant causer la dégradation des revêtements chargés en plomb et éviter l’accumulation de poussières contaminées

Il est conseillé de confier les travaux de réfection/suppression de l’exposition au plomb à des entreprises qui utilisent les méthodes adaptées pour protéger les occupants et les ouvriers.

Si vous souhaitez réaliser vous-mêmes des travaux dans un logement présentant des revêtements au plomb (peintures au plomb) dégradés, voici quelques conseils à appliquer.

Très important : En aucun cas les jeunes enfants et les femmes enceintes ne doivent être présents pendant la réalisation des travaux.

Avant de commencer les travaux

- Isoler le mieux possible la zone de travail du reste du logement, qu'il s'agisse d'une pièce ou d'une partie de celle-ci, et en interdire l'accès pendant les travaux (film polyane épais ou similaire).

- Assurer une bonne ventilation à l'intérieur de la zone de travail.

- Retirer, protéger ou emballer le mobilier et les effets personnels ou les objets d'usage courant (vaisselle, etc.), afin d'éviter qu'ils ne soient souillés par la poussière. Utiliser des films auto-adhésifs, plus pratiques.

- Bâcher le sol avec un matériau à usage unique (film polyane épais ou autre).

- Prévoir le matériel de nettoyage : formats de gaze imprégnée à usage unique ou à défaut serpillière qui sera jetée après usage, sacs poubelles épais, étanches et résistants, balai à franges qui sera jeté après usage.

- Prévoir une protection individuelle pour les travaux pouvant produire de la poussière : masque respiratoire jetable (norme NF EN 149 FFP3S), combinaison de travail jetable, sur-chaussures. Ces équipements se trouvent facilement dans les magasins spécialisés ou de bricolage.

- Prévoir un aspirateur équipé d'un filtre à haute ou très haute efficacité qui retiendra les particules fines. Ce matériel existe en location dans les magasins spécialisés dans la location d'outillage.

Mesures d'hygiène pendant les travaux

- Après chaque phase de travail, se laver les mains et le visage et prendre une douche en fin de journée.

- Retirer ses vêtements de travail avant de circuler dans le logement et éviter tout contact avec les jeunes enfants durant les travaux.

- Laver immédiatement en machine les vêtements utilisés pour les travaux s'ils ne sont pas à usage unique.

Comment procéder?

Sur les surfaces murales et les plafonds :

- Eviter le décapage quel qu'en soit le mode.

- Préférer le recouvrement par un matériau de votre choix, selon l'usage de la pièce, à la simple application d 'une peinture.

- Privilégier la pose de papier peint, papier à peindre ou encore toile de verre dans les pièces sèches et la pose de carrelage dans les pièces humides.

- Ne réaliser que les travaux de préparation des fonds strictement nécessaires : rebouchage de fissures, retrait de la peinture non adhérente...

- Ne jamais poncer à sec les anciens revêtements. Si un égrenage est nécessaire, pulvériser la surface régulièrement avec de l'eau et utiliser un abrasif résistant à l'eau.

- Ne jamais utiliser de ponceuse électrique pour retirer les anciennes couches de peintures.

- Décoller les papiers peints à la décolleuse à vapeur plutôt qu'au grattoir.

- Si une peinture est choisie et non un matériau de recouvrement : privilégier le lessivage des murs et plafonds avant toute mise en peinture et appliquer une première couche d'impression pour bloquer les fonds avant l'application en deux couches de la peinture définitive.

Sur les menuiseries :

- Eviter le décapage quel qu'en soit le mode. Si le décapage apparaît nécessaire, ne pas décaper la peinture à la flamme nue ou au décapeur thermique, mais préférer des décapants caustiques en phase aqueuse (éviter les solvants de type dichlorométhane).

- Privilégier le remplacement des éléments mobiles en mauvais état : les fenêtres en particulier, mais aussi les plinthes.

- Si les menuiseries sont en bon état et si vous décidez de les repeindre, procéder comme décrit pour les surfaces murales pour la préparation des fonds.

- Pour la peinture de finition : préférer une peinture de type laque, plus résistante, en particulier pour les éléments soumis à un usage ou à un passage intensif ou régulier (portes, fenêtres, plinthes).

Pour les percements :

- Préférer un outillage équipé d'un système de captation des poussières à la source.

- Aspirer immédiatement les poussières produites ou résidus tombés au sol et procéder à un essuyage humide du sol.

Pour le nettoyage :

- Nettoyer à l'avancement du travail : ne pas laisser s'accumuler au sol les poussières, déchets de peinture ou les résidus qui doivent être déposés dans un sac poubelle étanche et résistant au fur et à mesure de leur production.

- Utiliser un aspirateur à haute ou très haute efficacité muni d'un filtre à particules (un aspirateur ordinaire refoule dans l'atmosphère les poussières fines).

- En fin de tâche, replier soigneusement la bâche au sol et la déposer dans le sac poubelle réservé à la réception des déchets.

- Utiliser des gazes, serpillères ou autres tissus humides à usage unique pour les nettoyages.

- Le sol peut être lavé avec une solution d'eau additionnée de détergent, puis rincé à l'eau claire.

Pour l'élimination des déchets :

Voir avec le gestionnaire des déchets de votre commune pour l'élimination en déchetterie des sacs contenant les déchets (bâche, poussières, écailles, vieux papier peint, résidus de peinture, filtres d'aspirateur, combinaison et formats de nettoyages, etc.) et des éléments de menuiserie retirés (fenêtres, portes, etc.), les gravats et carrelages.

Vous habitez un logement ancien et vous savez ou suspectez que vos canalisations sont en plomb : conseils à appliquer pour vous protéger

Repérer la présence de canalisation en plomb

Si vous habitez dans un immeuble collectif ancien (avant 1950), demandez à votre syndic la nature de la colonne montante (canalisation située dans les parties communes de l’immeuble) desservant les canalisations d’alimentation en eau des différents logements

Vérifiez également que votre logement ne comprend pas de canalisation en plomb en inspectant les tuyaux sous l’évier, près du compteur d’eau ou dans la cave. Les anciennes canalisations d’arrivée d’eau ou les raccords vers des robinets sont souvent en plomb.

Si vous constatez des soudures irrégulières ou des tuyaux grisés, cela peut indiquer la présence de plomb.

Limiter les risques d’intoxication

Si vous identifiez une canalisation en plomb et si dans votre immeuble, les conduites d’eau potable sont en plomb, et dans l’attente de leur remplacement, pour protéger votre santé et celle de vos enfants :

N’utilisez que l’eau froide pour les usages alimentaires (préparation et cuisson des aliments, préparation des boissons type café, thé, etc.) car l’eau chaude dissout davantage le plomb.

Le soir, en période de forte utilisation (au moment où le renouvellement de l’eau dans les conduites est important), profitez-en pour mettre de l’eau dans un récipient fermé, à conserver au réfrigérateur, pas plus de 24 heures. Le matin, n’utilisez que cette eau pour le petit déjeuner.

Après quelques jours d’absence (week-ends, vacances), laissez couler l’eau du robinet pendant environ une minute avant de la boire, cela permettra de purger vos canalisations et évacuer l’eau chargée en plomb.

Préférez l’eau embouteillée pour les nourrissons et les femmes enceintes.

Vous pratiquez une activité professionnelle ou de loisirs à risques : conseils pour se protéger d’une exposition au plomb

Repérez si vous pratiquez une activité à risque

Vérifiez au préalable que l’activité que vous vous apprêtez à réaliser fait partie ou non des activités à risque d’exposition au plomb pour savoir si vous devez appliquer des mesures de sécurité.

Les principales activités présentant un risque de surexposition sont les suivantes :

Activités liées à notre mode de vie, culture :

Ustensiles de cuisine, de vaisselle et récipients alimentaires en céramique artisanale ou en alliage métallique (vaisselles émaillées ou vernies) contenant du plomb ou réparé avec une soudure au plomb

Cosmétiques traditionnels (khôl, surma, kajal, tiro, etc.)

Remèdes traditionnels (tisanes, onguents, soins pour les plaies, pilules/gélules, médecine ayurvédique, etc.)

Activités professionnelles : industrie-artisanat, entreprise du bâtiment et travaux publics, du ferraillage, de la démolition, de couverture etc.) :

Activités de loisirs : tir, chasse, pêche, poterie avec utilisation d'émaux, travail sur vitraux

Quelles sont les sources de surexposition au plomb et les activités à risque ?

La liste des activités professionnelles (notamment industrie-artisanat, bâtiments et travaux publics) ou de loisirs (poterie avec émaux, travail sur vitraux, chasse, tir sportif, pêche…) à risque est accessible.

Une attention particulière doit être apportée à la pratique du tir sportif : selon le point épidémiologique de Santé Publique France paru en juin 2021, la moitié des jeunes licenciés de clubs de tir ou parmi des enfants côtoyant dans leur entourage des pratiquants de tir entre 2015 et 2018 présentait un saturnisme. Ces enfants se contaminent de manière directe du fait de leur présence sur le stand de tir, ou de manière indirecte par des poussières apportées au domicile par un membre de la famille fréquentant un stand de tir. Aussi il est conseillé de faire réaliser des plombémies régulières aux mineurs.

Protégez-vos enfants

Il est important de ne pas ramener de poussières plombées au domicile.

Changez de tenue et prenez une douche avant de rentrer à domicile,

Ne transportez pas les enfants dans le véhicule dédié à l’activité polluante.

En cas d’activités de loisirs à risque : ménagez un endroit dédié à l’activité ou au stockage du matériel hors d’accès des enfants (chasse, pêche, vitraux, etc.).

Exposition au plomb : précautions d'usage en général

De manière générale et quel que soit la source de contamination, il est toujours conseillé de :

Laver les mains des enfants plusieurs fois par jour et impérativement avant les repas.

Veiller à ce qu’ils aient les ongles coupés courts,

Laver fréquemment les jouets des enfants.

Préférer le nettoyage humide du sol des habitations (préférer la serpillière au balai ou à l’aspirateur qui remettent les poussières en suspension sans les éliminer)

Préférer les sols et revêtements facilement lavables dans les habitations (carrelages, parquets…) ; éviter tapis et moquettes qui retiennent les poussières

Donner aux enfants des aliments riches en fer (ex. : poisson, volaille, légumes frais, œufs, chocolat, abricots secs…) et en calcium (ex. : laitages, fromages) pour éviter que le plomb ne se fixe dans son organisme.

Exposition au plomb : que faire si vous pensez être concerné par une intoxication au plomb (saturnisme) ?

L’exposition au plomb par ingestion ou inhalation est toxique. L’intoxication par le plomb est appelée saturnisme. Au moindre doute sur l’exposition au plomb, demandez conseil auprès de votre médecin qui pourra juger si une plombémie (prise de sang) est nécessaire.

Tout cas de saturnisme infantile détecté (taux de plomb dans le sang ou plombémie supérieure à 50 microgrammes par litre chez une personne mineure) doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire à l'ARS par le médecin qui a prescrit la plombémie.

Cette déclaration déclenchera une enquête environnementale dotée visant à déterminer les sources de l’intoxication. Cette enquête est réalisée par l’ARS ou les Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) des communes qui en sont dotées.